こんにちは、りりぃです!

産後のお子さんの育児はパパにも積極的に協力してもらいたいものですが、長期間、仕事を休むのは難しく、育休を取りたくてもなかなか取れないケースもあります。

出産直後の新生児の時間はあっという間に過ぎてしまうもの。

せっかくならパパと一緒に育児したいですね。

今回は、パパが産後すぐに休みが取れる制度「産後パパ育休」について紹介します!

パパの育休取得率はまだまだ低いです…。

仕事が休めない場合や、そもそも制度が整っていないなど、さまざまな理由があると思いますが、ママとお子さんのためにも今後、もっと休みやすい社会になることを願っています…!

産後パパ育休とは

産後パパ育休とは、男性の育児参加を促進しするために2022年に施行された新しい育児休業制度で、正式名称を「出生時育児休業」といい、産後8週間以内に最大4週間(28日)取得できる育児休業です。

2回まで分割して取得することが可能で、労使協定を締結することで休業中に就業することもでき、家庭の事情や仕事の状況に合わせて柔軟に育休を取得することができます。

対象者は、原則として出生後8週以内の子どもを養育する産後休業をしていない男女労働者です。

この「子ども」には、法律上の親子関係があれば、実子だけでなく養子も含まれます。

そのため、条件を満たす場合は女性であっても取得の対象となります。

産後パパ育休と育児休業の違い

産後パパ育休と従来から利用されている育児休業の違いをみていきましょう。

産後パパ育休と育児休業は、どちらも育児に関わる制度ですが、取得できる期間や目的が異なります。

違いをまとめると次の表のとおりです。

| 産後パパ育休 | 育児休業 | |

| 対象者 | 主に男性(養子がいる場合は女性も可) | 男性、女性問わず |

| 対象期間 | 短期 子どもが生まれてから8週間以内で最大4週間 |

長期 対象となる子が1歳に達する(1歳の誕生日の前日)まで |

| 取得回数 | 2回まで分割取得可能 | 2回まで分割取得可能 |

| 休業中の就業 | 労使協定の締結によって可能 | 原則就業不可 |

| 申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則休業の1カ月前まで |

産後パパ育休の活用方法

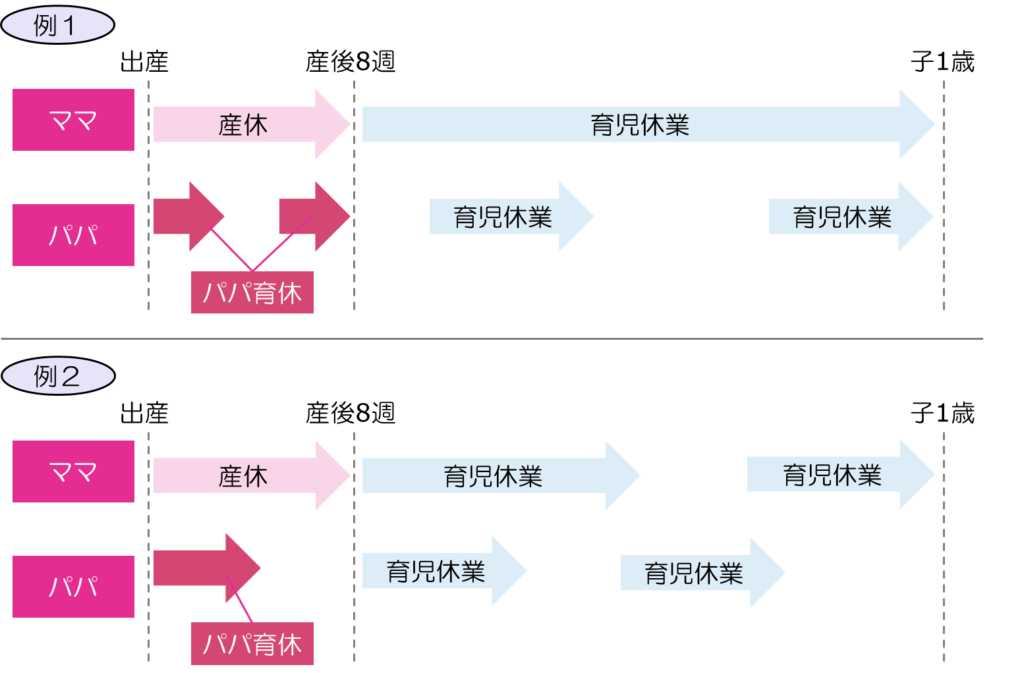

産後パパ育休と育児休業を併用活用!

産後パパ育休と育児休業は、併用して取得することができます。

そのため、子どもが1歳になるまで最大4回に分けて育休を取得することも可能になります。

例えば、下の例1の場合、出産直後やママの退院時のサポートで産後パパ育休の1回目を取得し、ママの里帰りが終わり、自宅に戻るタイミングの産後4週間あたりに産後パパ育休の2回目を取得する。

その後は、この成長を見て、必要に応じて子が1歳になるまでに育児休業を2回取得するといったことができます。

例2の場合、出産直後やママの退院時から産後パパ育休を4週間利用し、新生児期に休職する。

その後、パパとママで交代で育児休業を取得するといったことができます。

上は例になりますので、ご家庭の事情に合わせて柔軟に制度を活用することが可能です。

育児休業についての詳細は下記の記事をご参考ください。

パパママ育休プラスも活用!

パパママ育休プラスとは

パパ・ママ育休プラスとは、子どもが産まれた後、夫婦で育休を取得することで最長で子どもが1歳2ヶ月になるまで休業を取得できる制度です。

ただし、1人あたりの育休取得可能な最大日数は1年間です。

原則の育児休業期間は、子どもが1歳に達する(1歳の誕生日の前日)までですが、パパ・ママ育休プラスを利用することで育休取得可能期間を伸ばすことができます。

取得条件は以下の通りです。

- 夫婦で育児休業を取得している

- 子が1歳に達するまでに妻が育児休業を取得している

- 夫の育児休業の開始予定日が、子の1歳誕生日以前である

- 夫の育児休業の開始予定日が、妻の育児休業の初日以降である

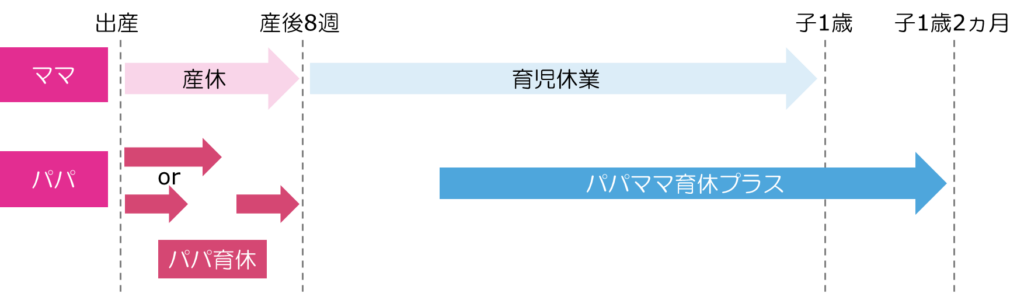

パパママ育休プラスの活用

産後パパ育休とパパママ育休プラスは併用可能です。

ただし、パパママ育休プラスは上記の取得条件の通り、夫婦の育休取得のタイミングをずらすことで1歳2ヶ月まで休業できるというものになりますので、育休開始タイミングに注意しましょう。

例えば、下の例のように活用することができます。

まとめ

今回は、産後パパ育休について説明しました。

パパの育児への参加を推進する制度ですが、取得率はまだまだ低いようです。

出産直後のママは出産で万全な体調ではありません。

できればママのサポートをしてできるだけ育児に参加したいところですね。

とはいえ、これから始まる子育てにおいてお金もかかってくるので、仕事も大事です。

そのため、産後パパ育休、育児休業、パパママ育休プラスといった制度を利用して、ぜひご家庭に合わせた育児計画を検討してみてください。

コメント